ここから本文です。

更新日:2025年6月4日

高齢者を交通事故から守る「思いやり運転」

埼玉県内では、全国的に見ても高齢者(65歳以上)が被害に遭う交通事故が多く発生しています。

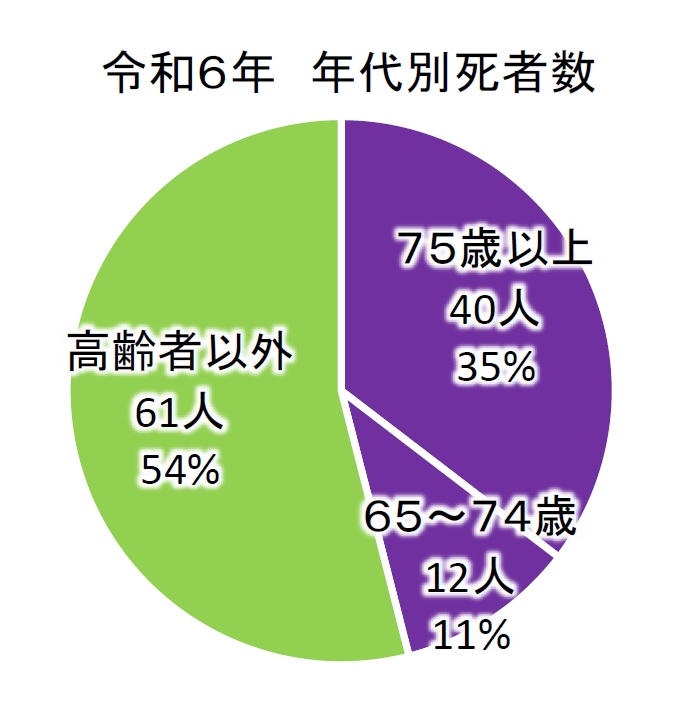

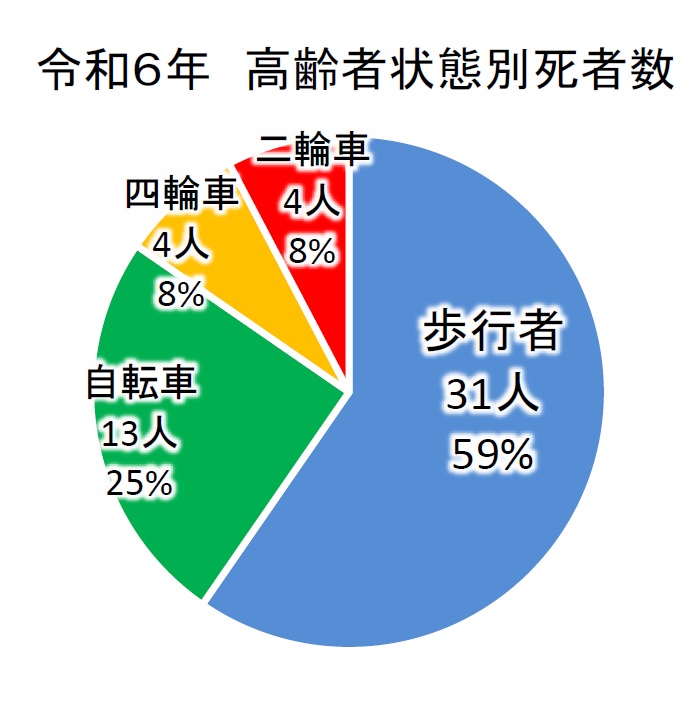

県内の交通事故死者数の半数以上は高齢者であり、その中でもほとんどは後期高齢者といわれる75歳以上の高齢者となっています。また状態別では、歩行者が最も多くなっています。

ドライバーの皆さまには、高齢者が悲惨な交通事故に遭わないよう、高齢者の行動特性や車両と歩行者の交通事故の特徴等を理解していただき、高齢者への「思いやり」をもった安全運転を心掛けていただきますよう、お願いいたします。

埼玉県内高齢者人口が増加中

埼玉県では、令和2年の国勢調査時の高齢者(65歳以上)人口が過去最高の約198万人となり、高齢化率は27.0%となっています。いわゆる団塊世代が後期高齢者となる令和7年の高齢者人口は約203万人、高齢化率は28.2%となる見込みであり、また今後は後期高齢者(75歳以上)の人口が全国トップクラスのスピードで増加すると見込まれています。

高齢になると一般的に視力や聴力、筋力の低下や周囲への注意力、瞬間的な判断力など、交通事故を回避するためのあらゆる能力が若い時と比較して低下します。

令和27年まで高齢者人口は増加し続けると推計されており、高齢者の行動特性である、車の接近に気づきにくい、青信号で渡り切れないなどの高齢者が増えてくることが予想されます。

高齢者は交通事故に遭うと重傷化(死亡)しやすい

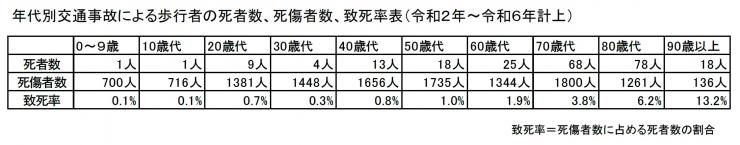

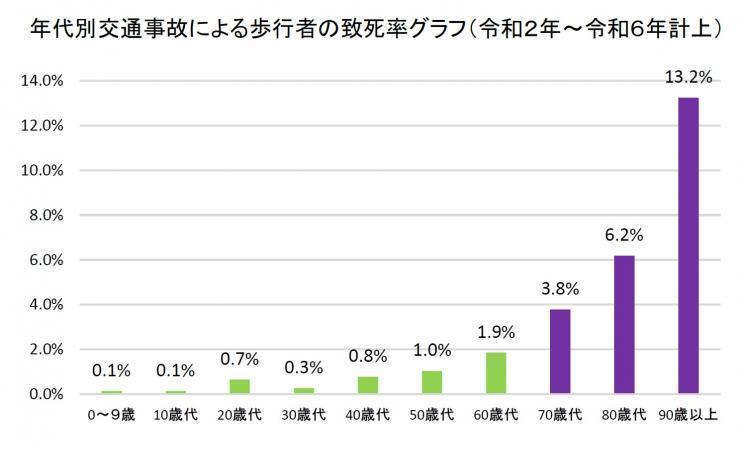

高齢者は高齢者以外と比較して、交通事故に遭ってしまった際に重傷化(死亡)してしまう割合が非常に高くなっています。またその割合は年齢が上がるほど顕著に高くなっていきます。

30歳代では歩行中に交通事故に遭った約362人に1人が亡くなっている状況ですが、

60歳代では約54人に1人、

70歳代では約26人に1人、

80歳代では約16人に1人、

90歳代では約8人に1人が亡くなっています。

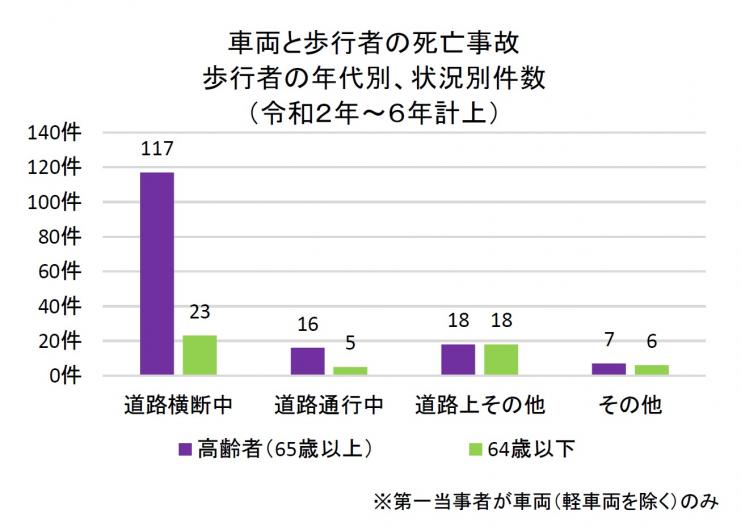

道路横断中の高齢歩行者を見逃さない

車両と歩行者の死亡事故は、歩行者が道路を横断するときに多く発生しています。その多くは高齢の歩行者です。

高齢になると、道路横断を速やかに行うのは難しくなり、道路上にいる時間が長くなります。また横断中に車両が自分に向かってきても、緊急に回避する動作も難しくなります。

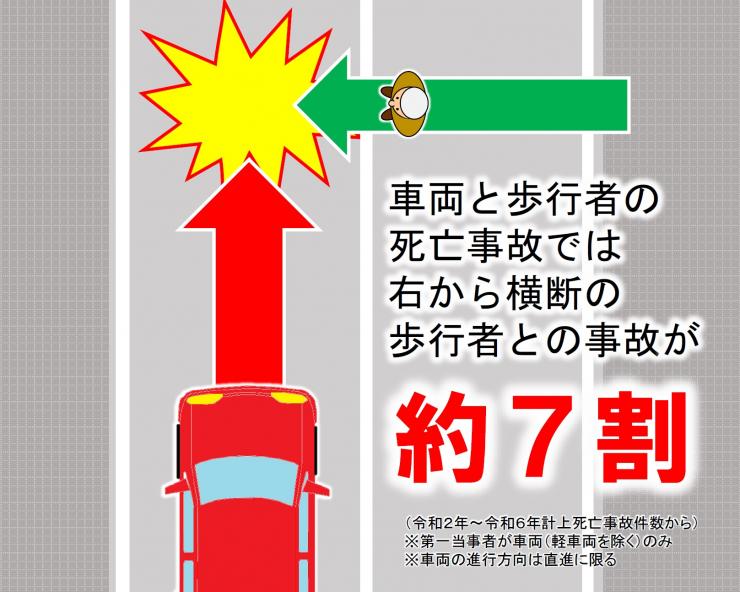

歩行者の道路横断中の死亡事故ではその約7割が車両から見て右側からの横断で事故に遭っています。これは道路の左側を通行する車両から見て、急に歩行者が目の前に飛び出してきたということではなく、車両側が道路横断中の歩行者を見逃がしている状況が多いということです。

車は高速で進みます。運転者の方は道路横断中の高齢歩行者の存在を見逃さないように、常に緊張感を持ち広い視野で運転をしてください。

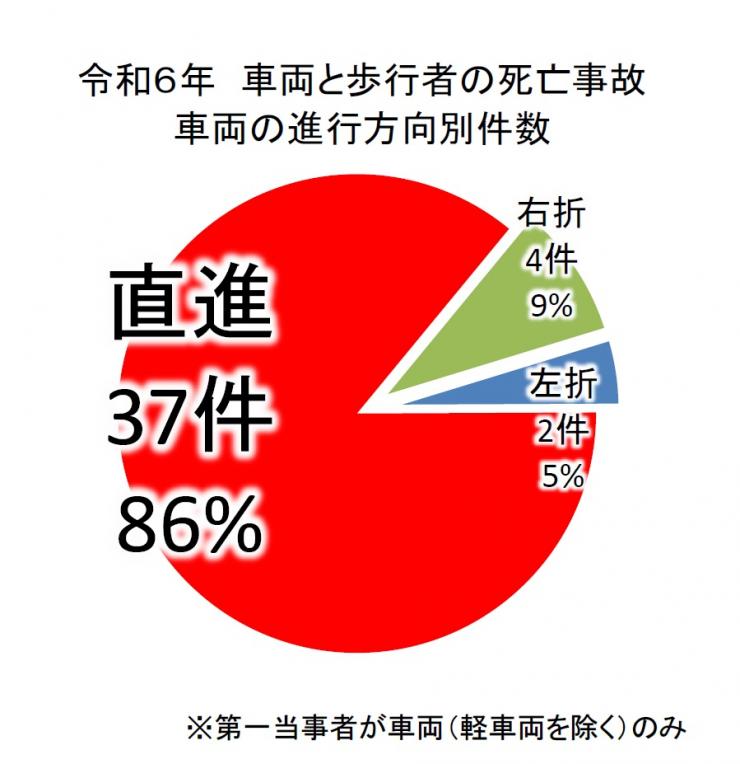

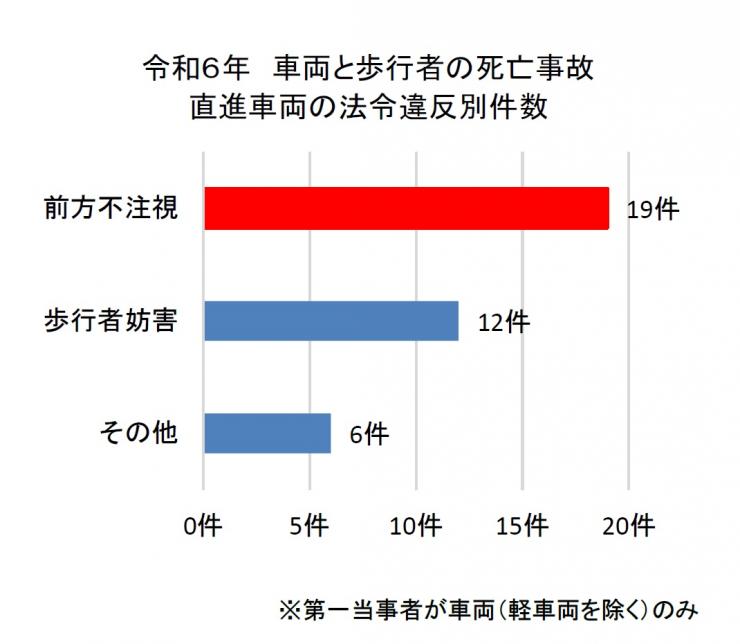

直進運転中に注意

車両と歩行者の交通事故の多くは、車両が直進中に発生しています。令和6年中では死亡事故の約9割が車両直進中に発生しています。まっすぐ進んでいる状況でも運転中は気を抜かず、常に前方や周囲に危険がないか、横断歩行者はいないか確認しながら進行してください。漫然運転やわき見運転は厳禁です。

横断歩道で注意

横断歩道では歩行者が優先です。高齢になると、車両が近づいていることに気づかずに横断をし始めることや、横断に時間がかかるため車を待たせないように急いで渡ろうとし、結果として車の前に出てしてしまうということもあります。信号のない横断歩道がある場所に近づいたらまずは減速をし、歩行者が横断歩道の付近にいないかを確認し、歩行者がいれば確実に一時停止をしてください。

信号のある交差点では右折時の事故多発

信号のある交差点では、車両が右折する際に横断中の歩行者を見逃してしまう死亡事故が多く発生しています。(押しボタン式、歩車分離式を除く)

交差点では多くの車両や歩行者が行きかい、運転者の方には注意しなくてはならない部分が多く、特に右折時は直進してくる車両との関係に注意力を削ぎがちですが、しっかりと安全確認を実施して進んでください。高齢になると、横断中に車が自分に向かってきても咄嗟の回避はできません。人はいないだろうとの思い込みで進むことや、前方の車が進んだからと安全確認をせずに追従して進むことはしないでください。

薄暮・夜間の運転に注意

薄暮時間帯や夜間では、道路上の歩行者の存在に気づくことが遅れ、交通事故が発生しやすくなります。

夜間の運転ではハイビームを効果的に使用し道路上の危険を見逃さないようにしてください。

参照.ハイビームの適正・効果的な使用による交通事故防止(別ウィンドウで開きます)

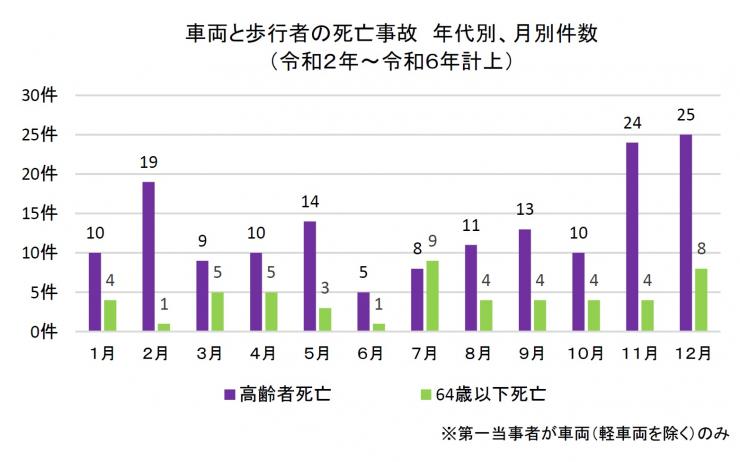

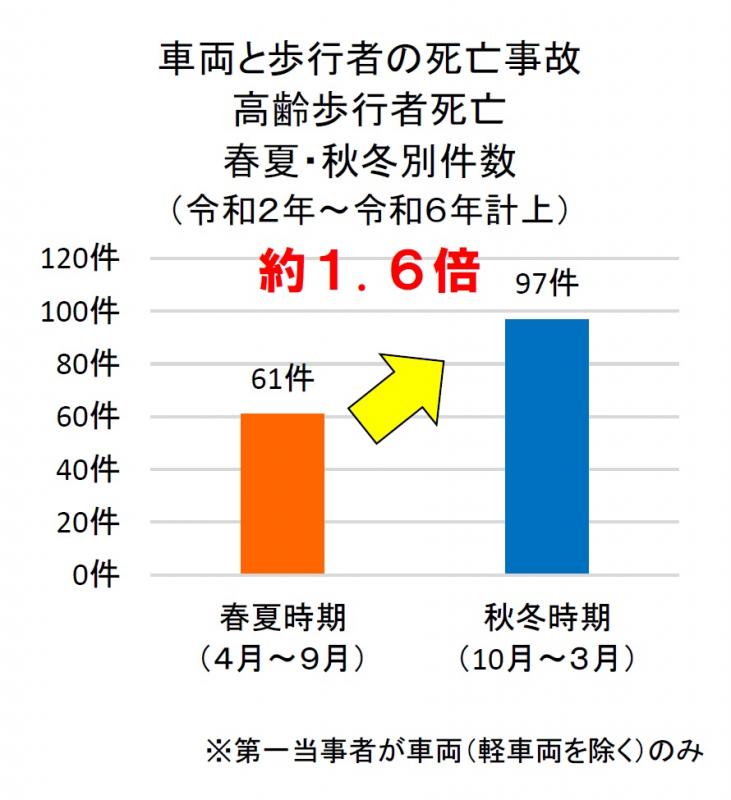

日暮れが早くなる秋冬時期に注意

一般的に日暮れが早くなる10月から3月は交通事故の発生が増加する傾向にあります。特に県内では11月、12月に高齢歩行者の死亡事故が多発しています。高齢者の早朝の散歩や夕方の買物などの時間が、交通事故に特に注意が必要になる薄暮・夜間時間帯と重なるためと思われます。

また寒くなると暗い色の上着を好んで着る高齢者も多く、より暗い時間帯に道路上の高齢歩行者の存在を見つけるのが難しくなります。

秋冬時期では早めのライト点灯やハイビームの使用を春夏時期以上に意識し、また深夜の時間帯であっても人は歩いていないだろうと思い込むことなく、しっかりと周囲を確認した安全運転をしてください。

高齢者見かけたら「思いやり運転」

高齢になると、加齢に伴い周囲への注意力が低下するため、車両の運転手から見て車両の存在に気づいていないような予期せぬ危険な動きをすることもあります。そのような予期せぬ動きに対応するため、運転中に高齢者を見かけた際は、思いやりの気持ちを持って、

速度を落とし、徐行または一時停止をしましょう

高齢者との側方間隔をしっかりとりましょう

ハンドルを握る責任は重大です

死亡事故を起こせば運転者には大きな責任が降りかかります。

刑事的責任(拘禁刑、罰金刑等)

民事的責任(損害賠償等)

行政的責任(運転免許取消し処分等)

社会的責任(実名、勤務先等の報道)

など

道路上の高齢者の存在を見流さないように、あらゆる危険を想定し、前方・周囲をしっかり確認、高齢者への「思いやり運転」を実践してください。

「前!前!前!横断歩行者注意!」

情報発信元

交通総務課

電話:048-832-0110(代表)